Reportaje-Del hogar al juzgado, violencia contra la mujer e implicaciones sociales de la denuncia

El OBSCD presenta un reportaje basado en el documento de investigación que indaga acerca del proceso de denuncia de las mujeres víctimas de violencia.

La Paz, 19 Noviembre de 2025

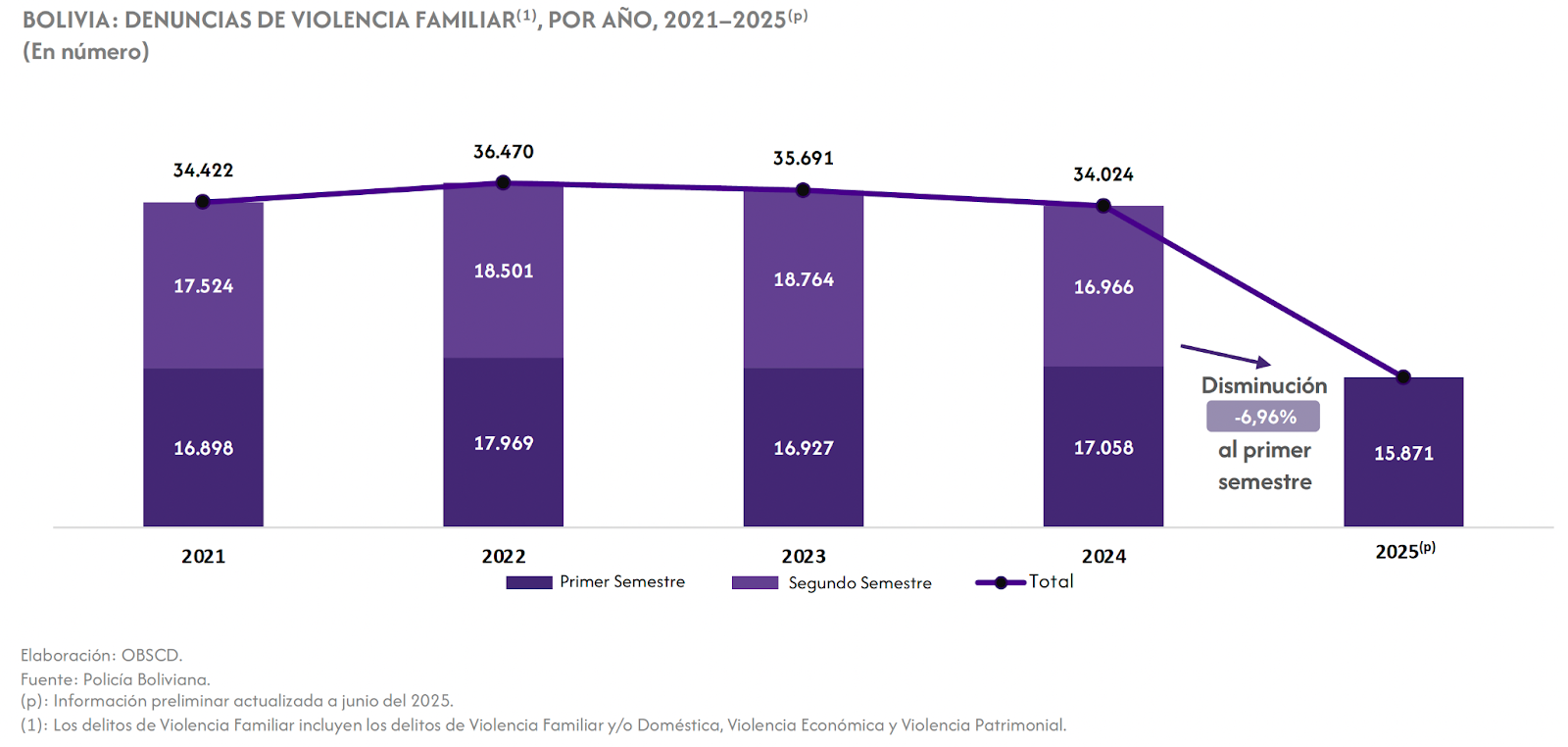

Del hogar al juzgado

En el primer semestre de 2025, Bolivia registró 15.871 denuncias por violencia familiar, según datos del boletín de violencia familiar publicado por el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD). De esa cifra, 14.684 corresponden a mujeres. Detrás de cada número hay una historia que no siempre llega a la justicia: 11.918 casos fueron por violencia física y 3.879 por violencia psicológica.

La información de este reportaje se encuentra ampliada en la investigación “Del hogar al juzgado, violencia contra la mujer e implicaciones sociales de la denuncia ”, presentada por el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD), en el año 2025, que tiene por objetivo analizar los motivos y expectativas de la mujer en cuanto a la denuncia a su pareja por el ejercicio de violencia y el proceso de atención de la misma en los canales institucionales del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en los municipios de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto.

La publicación cuenta con una metodología con enfoque cualitativo, realizando 3 grupos focales con organizaciones civiles en el eje troncal del país. De forma similar, se desarrollaron 3 grupos focales en las mismas ciudades con efectivos de la FELCV. Por otro lado, se hicieron entrevistas a mujeres con experiencia de violencia (con y sin denuncia). Finalmente, se realizaron visitas presenciales a oficinas de la FELCV y SLIM en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Considerando que durante las visitas a oficinas se entrevistó a, por lo menos, 1 servidor/a público/a, resulta un total de, al menos, 96 personas participantes de la investigación como informantes.

El caracol de la violencia

En 1979, la psicóloga norteamericana Leonore Walke propone la teoría del espiral de la violencia, donde las agresiones por parte de la pareja, aumenta de forma cíclica. Con esta base, la presente investigación plantea una metáfora que resume el ciclo de la violencia: el caracol de la violencia. En su caparazón se acumulan las agresiones, iniciando desde la violencia psicológica, pasando por la violencia física y sexual donde incrementa el miedo y la dependencia; entonces salir de él implica atravesar un proceso largo y con obstáculos.

Se identificaron tres formas de salida del caparazón: dos voluntarias —la separación y la denuncia— y una involuntaria: el feminicidio. Sin embargo, cuando se elige la denuncia, el cuerpo del caracol comienza a formarse con ayuda de las diferentes instancias que se ven involucradas en el proceso.Sin embargo, las mujeres que denuncian deben enfrentar un proceso administrativo que muchas veces se convierte en burocrático y poco eficiente.

Muchas sobrevivientes, que logran salir de la etapa de “normalización” de las dinámicas de violencia y deciden denunciar, deben vencer el miedo, pero también vencer la dependencia económica debido a que algunas de ellas dependen plenamente de sus parejas y de igual forma, superar el estigma de la sociedad o presión familiar por “romper su familia”.

¿Qué esperan las mujeres cuando denuncian?

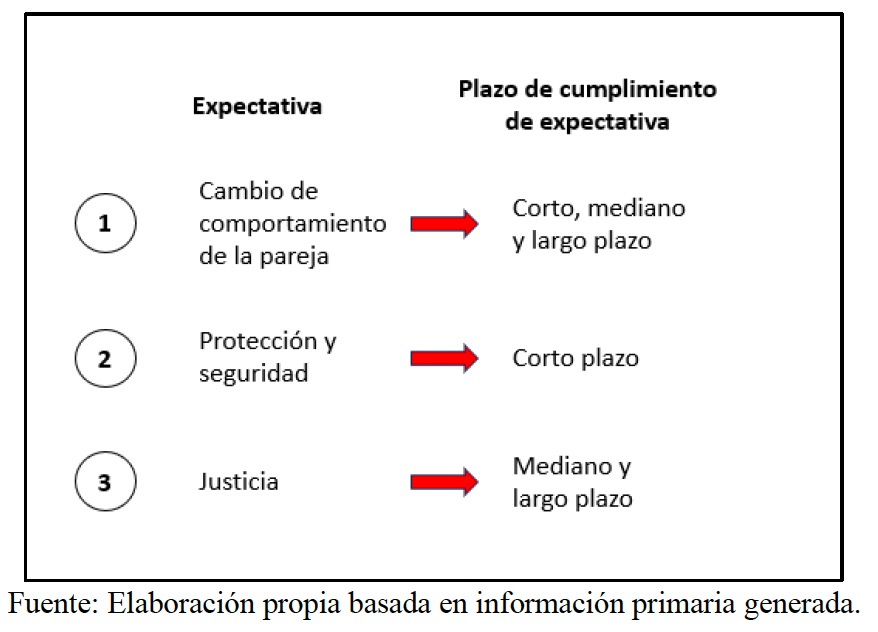

Mediante los grupos focales, se determinó que existe una serie de expectativas por parte de las mujeres al formalizar la denuncia. La primera de ellas es un cambio de comportamiento, donde se busca que esta acción sirva como un “escarmiento” y de esta forma la situación de violencia pueda cambiar.

“…lo que yo buscaba era justamente eso, el cambio de personalidad, porque cuando él

era un amor, todo el mundo lo quería […] nadie creía [que la golpeaba] y nadie me creía

porque me decían: ‘tú eres loca, tú eres la que grita, tú eres la que se enoja’. Lo que yo

quería más que todo era ese cambio, que me deje ser yo y que me deje ser mamá, pero

también emprendedora, o sea hacer un equipo” (Mujer, víctima de violencia, Cochabamba).

Otra expectativa que se nombra, nace de la urgencia de medidas de protección ante casos recientes de violencia extrema, en este caso la víctima espera que la denuncia formal pueda actuar como “barrera” ante las agresiones, por lo que espera una respuesta rápida de parte de las autoridades.

Finalmente, otro grupo de mujeres expone que otra expectativa es obtener justicia por la dinámica de violencia que vivió a través de los años, donde tiene la disposición de atravesar el proceso además del costo emocional y económico que conlleva: “…en algún caso me dijeron: ‘quiero justicia porque le he soportado 18, 20 años de golpizas. Mis hijos ya son jóvenes, ahora quiero justicia’” (Mujer, participante del grupo focal de organizaciones civiles, La Paz).

Entre la denuncia y la revictimización

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) es usualmente el lugar más conocido para realizar la denuncia por violencia familiar. Sin embargo, la participación de los efectivos policiales en los grupos, muestra una sobrecarga estructural. “Tenemos una cultura de denuncia, pero la capacidad de procesar los casos no ha crecido al mismo ritmo”, admitía Walter Lenz, ex director regional de la FELCV El Alto.

Otro factor que resalta son las dificultades logísticas debido a que existen grandes distancias entre las instituciones en las que se debe realizar el proceso de denuncia:

“Por darte un ejemplo, la FELCV está en la Ceja de El Alto,el Ministerio Público está en el cruce Viacha, que más o menos son unas 30 cuadras o más de distancia; el IDIF que es donde se saca el forense está en otra zona […] a una compañera le dura aproximadamente de 3 a 4 horas solo realizar su denuncia y tener su certificado médico forense”, relataba Paola Gutiérrez, Responsable del SLIM GAM El Alto en 2024.

Además de los trámites, otro aspecto relevante es el trato institucional. Organizaciones civiles denuncian la falta de empatía de algunos funcionarios y la “revictimización” que sufren las mujeres al tener que repetir una y otra vez su historia.Sin embargo, mediante las entrevistas funcionarios de la FELCV denotan que el exceso de trabajo genera agotamiento emocional debido a la cantidad de casos que se atienden por día, lo que afecta la calidad de la atención.

La etapa invisible: la posdenuncia

La investigación advierte que las políticas estatales se concentran en promover la denuncia, pero poco se habla de la etapa posterior. Cuando se piensa que las sobrevivientes de violencia intrafamiliar pasaron la etapa más crítica al realizar la denuncia, deben enfrentar el proceso que conlleva la denuncia, esta etapa es determinante debido a que influyen factores económicos para costear abogados pero también una red de apoyo ya sea cercano o institucional que impulse a las mujeres a no desistir.

Una mujer de Cochabamba, participante del grupo focal expresaba: “Me estoy sintiendo muy presionada. No creí que el proceso iba a tomar tanto tiempo. A veces me arrepiento de haberlo denunciado”.

Debido a la retardación de justicia, esta acción penal puede extenderse durante meses o años. En algunos casos, incluso cuando el agresor ya esta privado de libertad, las amenazas pueden continuar en forma de acoso telefónico o manipulación por parte de los familiares de este, lo que provoca que algunas mujeres desistan: “A veces, incluso con sentencia, el acoso no termina. El hombre llama desde la cárcel y le dice ‘cuando salga, te mato’. Es un tormento constante”, comentaba una mujer participante del grupo focal, Santa Cruz.

Los testimonios y datos revelan una difícil verdad: denunciar no garantiza justicia ni protección. En Bolivia, varios feminicidios tuvieron denuncias previas como antecedente. La prisión del agresor tampoco asegura seguridad a largo plazo, ya que no existe cadena perpetua o programas de acompañamiento para la reinserción, entonces se corre el riesgo de la reincidencia cuando se cumple la condena. Como plantea el investigador Davis (2017): “¿Cuánto de transformador hay en mandar a alguien que ha cometido violencia contra una mujer a una institución que reproduce la violencia?”.

Una deuda pendiente

La investigación del Observatorio propone repensar el enfoque estatal, priorizando la prevención y la intervención temprana desde el “caparazón del caracol”, antes de que la violencia llegue a su punto más extremo.

Las entrevistas muestran que a pesar de contar con la ley 348 y avanzar en reconocer la violencia familiar e impulsar la denuncia, todavía no se ha logrado garantizar el acompañamiento y verdaderas acciones de soporte para las sobrevivientes de este delito. Mientras tanto, las organizaciones civiles siguen siendo el sostén más cercano para muchas mujeres: acompañan procesos y brindan refugio, ocupando los vacíos institucionales que deja ver el documento.